下岗女工10元一次出卖身体 被人讽为“毛线鸡”

- 来源:互联网

- 作者:newtype2001

- 编辑:newtype2001

在云南个旧工人村,很多所谓的按摩房、洗头房里面都是暗红的灯光。当地人知道,这都是“红灯区”。在阴暗潮湿的小屋里,她们以一次10到50元不等的价格出卖着身体。周围的居民们带着嘲讽与无奈,给她们取了个名字:“毛线鸡”

人们后来发觉,即使是城市的衰败,也有着潜藏的次序:曾让工人阶级为之骄傲的工人村,却成为了最先坍塌的地方。这些曾经光荣的劳动者,只靠数百元不等的低保或下岗工资过活,“连肉也吃不起。”下岗女工张琴说。

“毛线鸡”

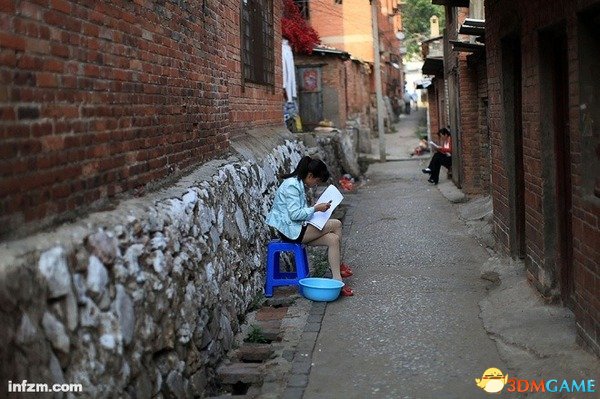

如今,似乎只有狭窄巷道里以10到50元不等的价格出卖着身体的廉价性工作者,才是工人村里为数不多的劳动者了。等客的间隙,她们总会搬张小凳坐在房前,拿出针线,打毛衣、织十字绣,或是纳镶着玫瑰花边的鞋垫。

时间久了,工人村的居民们带着嘲讽与无奈,给了她们一个新名字——“毛线鸡”。

通常选择工人村的,只有最卑贱的性工作者。一部分是本地下岗女工,另一部分则是外来农村妇女。她们绝大部分都已结婚生子,老公一般在个旧市内做临时工。

她们涂粉底、描眼线、做美甲,甚至穿丝袜,却也遮不住脸上的皱纹、吸毒留下的针孔,还有因艾滋病毒而逐渐溃烂的皮肤。这总让宋爱华感慨:“外面都在变好,只有这里慢慢变烂。”

人们总是轻易将工人村的沉沦,归咎于这些年迈而贫穷的性工作者。一些老人吃过饭后,常会搬把椅子,坐在门口骂:“都是你们把这里搞烂了!”

2009年,个旧大屯镇上搞矿山合并改组,王莉的老公提前下了岗,帮人开出租车,生意惨淡。

懦弱丈夫只能沉默

无奈之下,35岁的王莉在工人村租了间棚屋,成了一名“毛线鸡”。她每天唯一的安慰,是把剪下的纸花一朵朵串起来挂满房间,“有点家的感觉”。

王莉的丈夫不反对,却总是沉默着。每天晚上11点,丈夫会到工人村小巷子口接妻子回家,有时候妻子正在接客,他就蹲在门口等。

从1990年染上毒瘾开始,罗丽华在工人村流浪了10年,在垃圾堆里接客,也在垃圾堆里捡东西吃,无人知晓,也从未接受过救助。

命原来比粉末还轻

直到2003年,从矿工同样沦为拾荒者的浦正书把她领回了家,当作“妻子”照料。两人在一栋不通水电、用纸板糊住窗户的废弃小屋里相依为命。

这样的幸福时光持续了又一个10年。2012年1月,罗丽华因艾滋病发作去世。浦正书却无力支付高昂的尸体保管费及火化费。

这些年,民间组织“苦草工作室”的负责人李曼一共送走了48个因艾滋病去世的姐妹。因无力支付火化费用,大多不能领走骨灰。

这些生前寂寂无名的性工作者,大都会送入焚烧炉,喷不起焦油,只能来回翻滚,并最终由轰鸣着的鼓风机,直接将骨灰吹散。

这让李曼觉得心酸:这些终日在工人村劳作的姐妹,命原来比粉末还轻。

李曼,以预防性工作者艾滋病感染为目标的民间组织“苦草”负责人,她经常会到工人村给“毛线鸡”们派发免费避孕套。“毛线鸡”栖身的地方,位于云南个旧工人村。这里曾是繁华所在,是工人阶级为之骄傲的家园。半个世纪过去,工人村成为失意者最后的乐园。翁洹图

在充斥着下岗者、退休工人、无所事事的失业者的工人村里,“毛线鸡”们反而是为数不多还在“工作”的人。她们卑贱而坚忍地顶着这个名字生存着。李曼有时也会和这些性工作者们聊天,她们许多人不甘于沉沦,但无力选择。翁洹图

云南个旧工人村社区,这些被称为“毛线鸡”的性工作者在出租房前,一边织毛衣、刺绣,一边等待客人。“10元店”的姐妹们大多有着相似的命运,她们大多曾经历下岗、失业、再就业、再下岗的痛苦循环。翁洹图

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论