太空熊

2022-12-27

1.

2012年,《泰坦尼克号》3D版重映,国内院线盛况空前。当时内地市场刚救济完港台导演,转手就给美国文艺界补了钙,据说包揽了全球近半票房。一来二去,好莱坞3D大片开始在中国扎根。

逢年过节,观众逐渐习惯拿特效大片洗脸,用特供3D剔牙。一直苦等到2022年,一道真正意义上的视觉盛宴——《阿凡达:水之道》终于开播。詹姆斯·卡梅隆不做导演13年,这次算是有备而来。

“水之道”总时长3小时12分,比《泰坦尼克号》短两分钟,比《阿凡达》长半小时,整体叙事节奏可说温吞。对一部概念先行、注重视觉表现的科幻片而言,这十分不友好。

“逼窝特,my friend。”

和前作一样,“水之道”的故事脉络清晰,主题普世明了:人类卷土重来,潘多拉世界岌岌可危,纳威族人遭遇空前危机。因此,以杰克·苏利为首的陆生部族,与海洋部族谋求联合。期间,他们互相摒弃偏见,与侵略者正面“交换”立场。最终,大家都感知到了彼此的视野,生命达成了大和谐。

对照好莱坞惯有的“中产精英价值观”标准,“水之道”势必会围绕环保、家人等关键词展开,再顺便安插某些典型的角色符号——具有弱势群体的共情基础,而被殖民对象同化,并最终上升至牺牲者、传教者、使徒形象的白人父亲;本性不坏,但离经叛道,需要在良好家庭观念下,回归公共秩序的问题儿童;精神层面上超脱世俗寻常,能施文明人不可理解之神迹的超能力土著,等等。

为了杂糅如此多的既视感,而不至于把电影整个种进窠臼里,詹姆斯·卡梅隆着实费了一些心思。8K48帧的画面规格,跟他老人家祖传的顶尖3D技术,必然是发挥了糖衣的作用。否则,观众要肯花3个多小时去影院看这种伦理小戏,那扎克·施耐德就太他妈冤了。

事实上,《阿凡达:水之道》上映至今,确实反响平平。至少,没能像某些人预测的一样,成为当期院线的速效救心丸。

疫情下的糟糕票房只是其一,观众对“水之道”的不吝批评,才是最扎眼的。因为在我尚且幼小的记忆里,中国人是热爱卡梅隆的,甚至爱到有些崇拜的地步。不知是否跟当年的“泰坦尼克热”有关,总之一谈起卡导,人们就想起票房奇迹、才贯东西、世纪末浪漫,云云。这次提起“水之道”,人们同样惊讶于,卡梅隆居然没考个100分。

问题其实非常简单,饭吃多了会腻。吃饱了,吃撑了,人自然就想吃更好的。经过多年的“普世轰炸”,好莱坞主流剧本里的某些关键词,已经让部分中国观众有了PTSD。尤其是出现频率极高的几个词——环境、爱、家人(Family)。当然,中国人不是不重视这些,这些理念是塑造现代社会生态的共识,是我们的影迷已经看够了,确实没那么缺爱了,家人更是多得够呛,绿水青山这两年也回来了一些。

多少有些抽象起来了

而一般情况下,越是缺少什么,才越倾向于反复地强调。对电影的主题而言,重复意味着反常。新生代观众多少也意识到了,卡梅隆虽然一举推动了银屏技术的飞跃,但骨子里依旧不改保守习气。

闭关期间,卡梅隆挂名过几部电影的编剧,最近且有知名度的,是《阿丽塔:战斗天使》。非常四平八稳的剧本,被医生父亲从垃圾堆里捡来、拼好,叛逆少女寻找自我,并最终成长。事实上,“阿丽塔”的剧情走向之迪士尼,让人不得不反复查阅本片导演,以确定这究竟是不是罗德里格兹的真迹。至于剩下的几部“终结者”,相信应该就只是挂挂名而言。毕竟,詹姆斯·卡梅隆只是年纪大了点,观念老套了点,业务水平总归没什么大病。

卡梅隆1954年生人,71年移居美国,84年靠《终结者》成名,入行已经40年有余。这样的从业跨度,跟不上版本是人之常情。“阿凡达”的平庸也有先天性的成分,不以观众的腻不腻味为转移。

当我们歌颂詹姆斯·卡梅隆时,常用的字眼包括但不限于“技术狂人”“细节狂人”“行业革命者”等等,也有好事者直接供奉他为卡神。

总是喜欢在别人名字缩写后面加个神字,是一种我至今难以理解的奇怪劣习。卡梅隆最狂的那年,也只说自己是“King of the world”而已。他从来不是神,哪怕还两脚沾地拍电影的时候,卡梅隆也有自己的困境。

2.

卡梅隆非科班出身,最早专攻特效跟编剧,执导的第一部作品是名不见经传的廉价恐怖片。当时正赶上80年代的B级片狂潮,这部山寨《大白鲨》的《食人鱼2:繁殖》,表现非常一般。

2010年,《60分钟》采访卡梅隆,问他怎么看自己的黑历史。卡梅隆一如既往地大声——“毫无疑问,世界上最好的飞天食人鱼电影”。虽然听着像是某种自黑,但假如你常看这人演讲,那大概就知道卡梅隆多半是认真的。

专注于概念,且坚定不移地推销概念,语不惊人死不休,这也是卡梅隆导演生涯的起飞方式。《终结者》的剧本当年只卖了1块钱,前提是让卡梅隆这个生瓜蛋子自己导。

顺便一提,《食人鱼》还有“3DD”版本,当然跟卡梅隆没什么关系

初代《终结者》的剧本灵感是个公开的秘密,卡梅隆很大方地借鉴了约翰·卡朋特1978年的剧本。基本上,《终结者》就是科幻版的《月光光心慌慌》,气氛系的迈克尔·迈尔斯换成了视觉系的州长,人还是一样地杀。这也是为什么,初代终结者最早是作为反派登场的。

从那以后,卡梅隆似乎被困死在了视觉冲击力上,除了商业导演自身携带的四平八稳之外,其接手的作品始终缺乏气质上的主体性。

1984年,《终结者》才刚刚杀青不久。卡梅隆转头就接了两部当红系列的续集——《第一滴血2》《异形2》。两部电影的拍摄工期很紧张,上映间隔不到一年。短短3个月,卡梅隆就写完了剧本,多少让后来的两部电影有点串味。不用怀疑,《异形2》的陆战队就是刚从越南出来。

如果只谈商业成绩,那么卡梅隆无疑是神,而且是拜人最多的财神。

世上的成功导演无非2种:一种是作者性强的,比如姜文、王家卫、北野武、韦斯·安德森、昆汀,他们的电影多少带些标志性的气味,就像野兽本能地标记领地,观众闻着味就知道过来;

对称狂魔

另一种是业务能力强的,比如冯小刚、迈克尔·贝、斯皮尔伯格,还有詹姆斯·卡梅隆,他们更擅长发挥某种通才,比如冯小刚更擅长幽默的碎片化叙事,贝爷擅长玩爆炸剪辑,斯皮尔伯格擅长讲故事,而卡梅隆擅长“奇观”。

确切来说,是技术奇观。

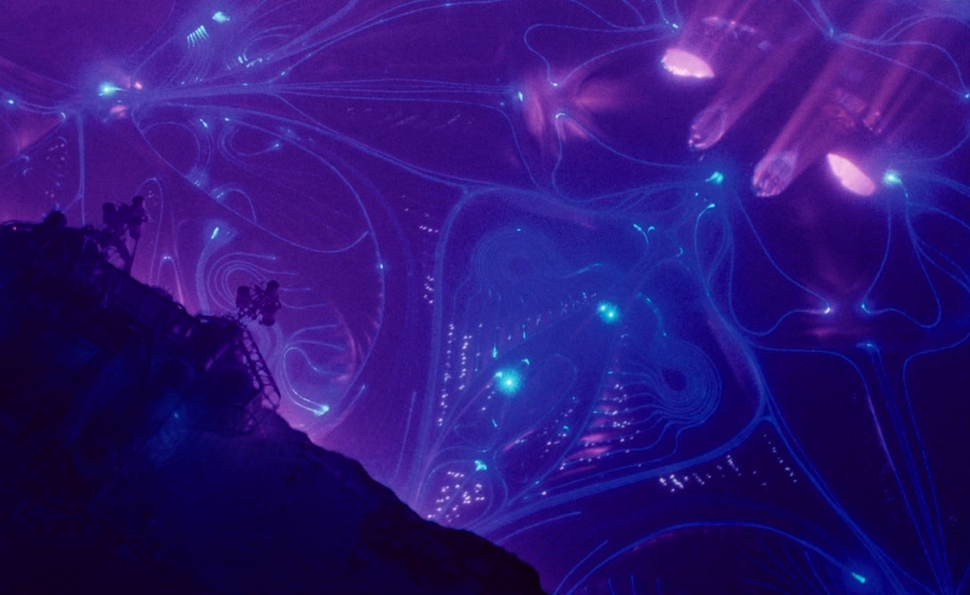

卡梅隆正经编导的第一部电影,是1989年的《深渊》。某种意义上,它算是《阿凡达》的前传,也是卡梅隆作为导演兼编剧的野心扉页。从这部电影里,你能找到卡梅隆的许多精神图腾。

T-1000的技术前身

《深渊》的结构亦不复杂:一艘战略级核潜艇搁浅,192颗核弹头暴露在海底,石油钻探平台受到军方雇佣,临时开始协助搜救工作,期间在深海遇到了向往和平的外星生物。剧本创意来自卡梅隆高中时的开小差,当时的他在科学课上第一次听说了“液体呼吸”的概念,于是就有了《深渊》中的液压潜航服。少了这个概念,许多深海场景便没有科学解释。

卡梅隆对设定有着近乎恋物癖式的追求,因为他很清楚,一部快3个小时的冷战式说教电影(院线版140分钟),难以再用单纯的叙事来征服观众。无论有多少被迫害妄想症的美国军人,多少对热爱和平的美国工人夫妇,《深渊》也不是一部好故事片。而科幻部分尤其符合卡梅隆对于“奇观”的追求,当外星人拉起拆除核弹的工人丈夫,绚烂的霓虹点亮深渊,庞大的外星飞船有如教堂飞升。卡梅隆始终相信,即便只有最后的15分钟,华丽的画面依然救赎了某些东西,观众会齐头看向崇高。

两年后,苏联解体。而在《深渊》里,192颗核弹头的敌人,连正脸都没出现。

卡梅隆非常急于跟过去的自己切割,他不满足于特效师、续集导演的身份。《深渊》之后,他变得不太一样。就像《满城尽带黄金甲》后的张艺谋,《无极》之后的陈凯歌。据卡梅隆的说法,这是在破除电影制作的局限性。世界要想和平,首先离开长着《红高粱》的《黄土地》,去高朋满座的电影工厂。

3.

某种程度上,卡梅隆的困境和陈凯歌类似——他们过于热衷泛滥而空虚的价值判断,并且企图依赖宏大的视觉意象,来传达过于简单的判断。而卡梅隆的作者性更弱,他只是跟所有好莱坞商业导演一样,传达环保、家庭、爱。显而易见的,陈凯歌先出事了。

“水之道”的主题偷偷换成了家庭。家庭是一张王牌,新老好莱坞都绕不过去的主题。《教父2》里,9岁的小维托乘坐邮轮来到美国,他的family扎根自1901年,在黄金10年里发芽,在禁酒的岁月里茁壮。而在更早的蛮荒时代,大华工人沿着铁路向西部播种,农场拔地而起。他们最后都成了美国人。

“原子家庭”是美国神话的基石。旧世界的罗密欧与朱丽叶们,逃离荼毒你们的宗族捆绑,到美国来,用勤劳的双手建起只属于你们自己的家。逃离婆媳关系、逃离社会传统、逃离责骂、逃离打压、逃离赡养、逃离沟通,向自由发展的新生活举杯。就像农村人逃向老死不相往来的城市,田小娥逃离麦穗的芒。

你会在大部分美国电影里见到这样的家庭,包括恐怖片

美国影视作品的家庭主题,严格来说是没有群像的,因为永远只有两代人。确切来说,是父与子、秩序与叛逆、供养与消耗的对立意象。这是20世纪50年代,美国第一代中产阶级“原子”教育下的产物。二十年后,他们的儿子开始和另一个听披头士的男人组成全新意义上的家庭,而他们宁愿他吸毒。

就像大多数美国男人一样,卡梅隆不是土生土长的美国人,但他成了一个典型的美国父亲。在《深渊》里,卡梅隆让结婚戒指顶住几吨重的水舱门,对他而言,爱与家庭是一种很具象的东西。被问到杰克是不是一定要死,卡梅隆的回答也是确凿的,如果杰克不牺牲,一切就没有意义。

泰坦尼克号是阶级寓言,穷人画家爱上贵族女儿,两人在船艄激情四射地吐口水。最后巨轮倾覆,杰克必须为爱牺牲,跟大部分3等舱乘客一起,被冰冷的海水吞没。这是卡梅隆笔下的新世界罗密欧与朱丽叶。

“水之道”的剧本也有着卡式的说教意味,而且渗透着一种不好的腐朽味道。从卡梅隆自身最擅长的概念展示说起,“阿凡达”到底是什么,它有着怎样的寓意?

Avatar来自梵语,本意是“化身”“分身”,往往指众神在凡间的肉胎。尼尔·史蒂芬森的《雪崩》借用了这个概念,指代人类意识在赛博空间里的数字形象。Avatar这个词,自带一种从上而下的视角,也意味着视角拥有者的立场转变。

在前作中,这种视角的变化发生在入侵者与被殖民者之间,观众的Avatar是与敌人共情的杰克·苏利。这种开化使命式的角色代换,早已在好莱坞司空见惯,《风语者》《与狼共舞》《最后的武士》,甚至选角跟结构上都相差无几。《阿凡达》的初代剧本,正是詹姆斯·卡梅隆最擅长的——概念包装精神续作,彻底的类型化商业电影。

试着把当时的日本人想象成一种矮个子外星人

而“水之道”不同,它显然更接近《深渊》。

表面上,Avatar视角的承载者似乎发生了改变。杰克·苏利的戏份弱化,前作反派夸里奇上校承担起了Avatar的作用。虽然影片中,他本人的人类中心思维只是在最后关头有所动摇,但夸里奇的人格外延——他的儿子完成了终极救赎。

压缩杰克跟纳缇丽的戏份,专注于“儿女拯救父母”,这也是詹姆斯·卡梅隆精心准备的去说教化结构——至少,表面上是这样。作为本片中“超能力土著”的担当,西格妮·韦弗饰演的琪莉这个角色,破坏了原先的“父与子”结构,暴露了整部电影“父与父”的自说自话。

初代的场景依然在剧本中重复出现

琪莉这个角色的存在,对应的正是所谓的“水之道”。她似乎是格蕾丝博士的女儿,但没有实质上的父亲。琪莉是通过回归“水之道”,而在伊娃的集体思维中诞生的复制品,她不是格蕾丝博士的女儿,她是失忆的格蕾丝博士。卡梅隆把西格妮·韦弗的灵魂安排进孩童的身体,让她完成机械降神,这显然满足了他对于自我重复、自我验证的实现。

当你试图反方向思考时,就会发现小蜘蛛从来不是夸里奇的人格外延。相反,在卡梅隆的语境里,说教的发起者其实是小蜘蛛,而夸里奇则是被教育者,也就是观众,Avatar。小蜘蛛、琪莉的存在,是某种“父”的存在。事实上,小蜘蛛一直都是个“插入”感极强的角色,在作为“父”的教育意识入侵时,他逼迫被侵害者纳缇丽向其就范,间接杀害并献祭了她的大儿子,而此前,纳缇丽早就已经失去了父亲、兄长等大部分家庭成员。

也许你看过类似的影片解析

在结尾的大战中,纳缇丽化身一头悲痛而致命的雌兽,这也是最能令观众共情的时刻。反而是作为人的“母性”部分的回归,令人无法释然。卡梅隆只能再次寄希望于华丽的奇观,指望《深渊》最后的十五分钟。但说教的时代已经过去。LGBT摧毁了上一代美国人骄傲的中产阶级家庭观念,在大洋的另一边,我们也出现了一些分配上的问题,中国家庭的再生产效率早已“赶英超美”。

这次,就连一向淳朴的中国观众,也没法再给卡梅隆补钙了。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论