Marvin

2024-12-19

温馨提示:本文含《破·地狱》的严重剧透。

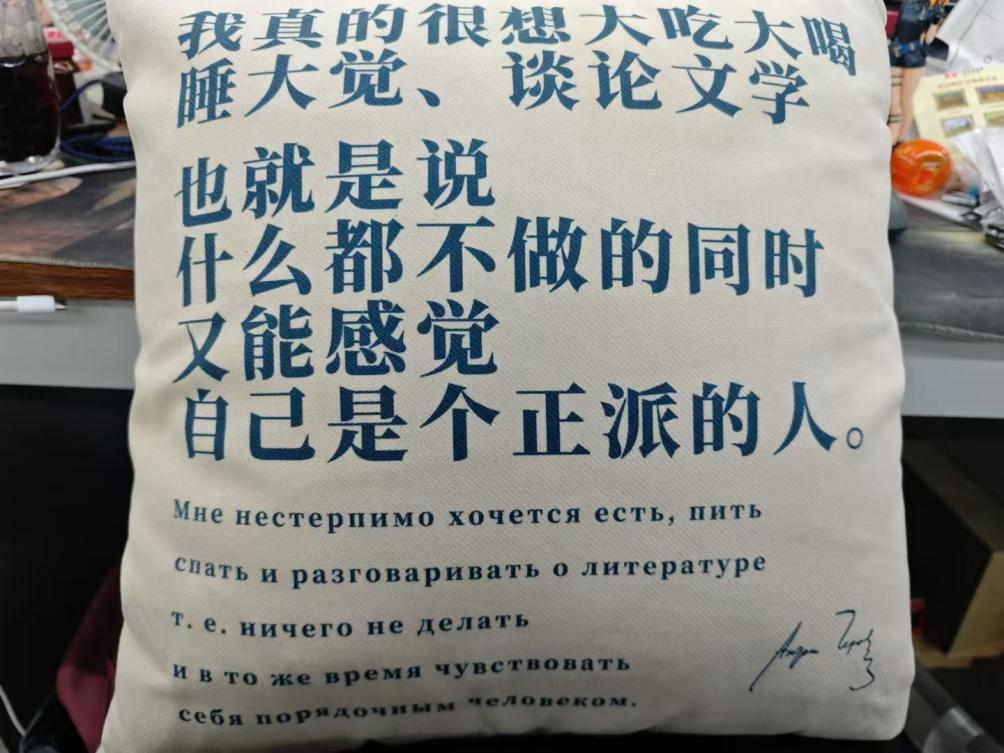

我有一个抱枕,上面写着《契诃夫文集》里的一句话——

“我真的很想大吃大喝,睡大觉,谈论文学,也就是说,什么都不做的同时,又能感觉自己是个正派的人。”

这是我向往的生活的侧写,其内核关乎“自我”两个字。同当代互联网语境下,被用得泛滥的那段海子的诗歌——《面朝大海,春暖花开》——一样,刻画“理想地逃离”。

但在这里提及这句话,并不是为了谈论我的理想,而是为了谈论它为什么会成为我的理想,甚至成为我所看到的,许多当下年轻人理想的象征。

我觉得关键在于——

“不能”。

这也不能,那也不能。

不能问,不能做,不能逃,不能解脱,“不能地狱”。

某种程度上,这是当代人真正身处的“地狱”的概括。它区别于传统的、恐吓性质的对“地狱”的想象,不似拔舌、油锅、刀山火海那般喧闹地描绘极端疼痛与伤害,而是充斥着焦虑与恐惧的钝刀割肉,漫长的隐痛与每个普通人的命运交织,更加令当下之人战栗与沉沦。

每当生活逐渐失去希望时,这个“地狱”都会伴随着低落的情绪袭来,成为一个拷问每个人终极答案的“大问题”。

B站刚好有个聊哲学的UP,就叫“大问题”

我写文章喜欢问问题,这是我喜欢《破·地狱》的原因。

它不是一部剧作、编排水平登峰造极的传世经典,片中的一些表达,甚至干扰到了叙事,也让它有些违背许多观众对“好电影”的想象。但在当下,它问着很迫切的问题——

“不能”。

以问“死亡”的方式。

这是部殡葬题材的电影,带有天然的奇观性,它展示了俗世中关于“死亡”的一个特殊仪式,同时也与所有这类电影的根本叙事一样,借助这个题材,去刻画人对“死亡”之意义的求索。

在面向大众的文化作品中,探寻“死亡”的意义,永远都是为了回答“生者”的存在意义。

“死亡”是最终极的虚无,它是对一切“人生有梦”论调的绝对否定。它的存在,会自然地倒逼所有生者面对自身的存在。面对这个问题,每一部关于殡葬的电影,其实都在试图探索出一个暂时的解。

《不虚此行》的片名便是这种寓意

《入殓师》是个很经典的例子。它对这个问题的探讨,更贴合于人类最本能的对生命的渴望。它在几场丧事的案例中,温情地展现了死生相隔的痛楚,将生命的希望,蕴藏在生者对死者静静的道别中。

而后一转镜头,将视角聚焦在入殓师对着热腾腾的炸鸡大快朵颐的场面上。老师傅说“人不吃尸体就会死,真是罪恶啊”,年轻人说“真是太好吃了”,对生命进行了最原始,也最美好的歌颂。

大半夜的,看得人口水直流

因此,在殡葬相关题材的电影中,《入殓师》成了最具普适性和永恒性的经典作品之一,虽然它的内在表达有着文化的浸染,但纯粹的歌颂生命,让它足以和所有人类共情。

结构上,《破·地狱》与《入殓师》颇为相似。同样是个被生活逼得走投无路的人,因为贫困所迫选择了殡葬行业,结果却被这个行业所改变,在面对死亡的时候,逐渐开悟自己人生的意义。也因此,许多人在谈论《破·地狱》时,总难以避免地将其与《入殓师》进行比较。

但在呈现的内容以及所讨论的问题上,这两部电影其实有着相当巨大的不同。如果将《入殓师》视作为谈论“死亡”问题共性的代表,那么《破·地狱》则是一部在很多层面上都更聚焦于个性的作品。它所讨论的问题,更具备时代性,也更具备本土性。

比较显著的差异,在于《入殓师》的主角小林大悟和《破·地狱》的主角之一魏道生的不同。

小林大悟有着更具体的面孔和前史,身处的环境也对“死亡”更加忌讳。他虽然在音乐梦想破灭后进入丧葬行业,却始终在质询着这个行业的意义,屡次因为各种原因而想要辞职。最终,在一次次参与和观察下,他找到了自己的答案,乐在其中。

魏道生则不同。他的过往是模糊的,我们只知道他从事过婚庆行业,他对殡葬行业的接纳程度很高,“混口饭吃”的街头智慧和生活的压力,让他几乎无缝进入了殡仪经纪的角色。他将死亡仪式视为Show,戴着面具笑脸迎四方人,却在工作过程中逐渐卸下面具,找到了“度化生人”这个更具实感的目标。

魏道生的变化更具备“动感”,他对仪式的主持会主动加入与逝者家属的交互。

而小林大悟则是自始至终处于被推动和“静态”地旁观中,并未干预太多。

能动性上的不同,点出了《破·地狱》片名的第一个题眼——“破”,这是个“运动”的过程,也是“破地狱”这个仪式的本土性所在。

本片的英文名是“The Last Dance”(最后一舞),与“破地狱”并提,有着彼此呼应的诗意美感,以及这一仪式本身独特的舞动韵律。

仪式中,用法剑击破代表“九幽地狱”的九枚瓦片,带死者“唱”游阎罗十殿(或许也有跟阎罗王谈判的意思),踏罡步斗引导亡魂,最终跃过“地狱烈火”火盆等细节,在符号上颇有“人定胜天”的意味。

更有趣的是,“破地狱”这个仪式据传起源于佛教传说“目连救母”。释迦牟尼的弟子目连,为了拯救堕入地狱的母亲,打破地狱之门助其解脱,这个过程后来成为度化“死于非命者”的宗教仪式,流传于我国东南沿海地区。

起源于佛教的仪式,最后却由一群源自“正一派”的,基本没什么戒律的火居道士“喃呒佬”来执行。这种在信仰上的百无禁忌,堪称世界各地传统文化中“实用主义”的极点,能动得不能再能动。

电影中,在“破地狱”进行时,黄子华饰演的魏道生,就曾用《目连救母》的绘本故事来向逝者的小女孩家属,讲解这个仪式的起源与目的

从文化表现的形式来看,“破地狱”仪式有着更浓厚的生者主体性和表演性质。它是一种奇观,同时也是一种死亡观念的表达——比起安抚死者,他们更希望主动去干预,通过自身努力对抗“更糟糕的死亡”。

“破地狱”是生者带领死者跳出人生最后灿烂一舞的“运动”。

这种“运动”既是片名所指的实际仪式,也是片中人物行为的总结。影片本身其实并没有太多关于“破地狱”的奇观式展现,创作者更专注的,是围绕这一仪式,去讲述更大的“破地狱”过程。片名中“破”所带来的力量感,几乎都被导演埋进了平静的故事叙述中。

影片中介绍香港殡葬,说是“一文一武”的组合,文是魏道生这样的殡仪经纪,武是许冠文饰演的郭文这样的“喃呒佬”。

这种分工在影片中后期有了奇妙的倒转,魏道生反而依靠朴实的生存哲学成为“破地狱”的执行者,而他所“破”的,是更广义的“生人的地狱”。

片中有句魏道生的台词,令人颇为感慨。这句台词,也是驱动许多看了预告片的观众,进入影院观影的重要原因之一——

“生人也需要破地狱,生人也有很多地狱。”

这层“生人地狱”,是片名为何要用“·”字符断开的原因,“地狱”是电影的第二个题眼,也是本片真正意义上关于“死与生”的讨论所在。

25年前,黄子华在他的脱口秀表演《拾下拾下》里,说:人世间的许多矛盾,其实根源在于我们不知道何时会死,如果我们知道,很多问题都会不成问题。

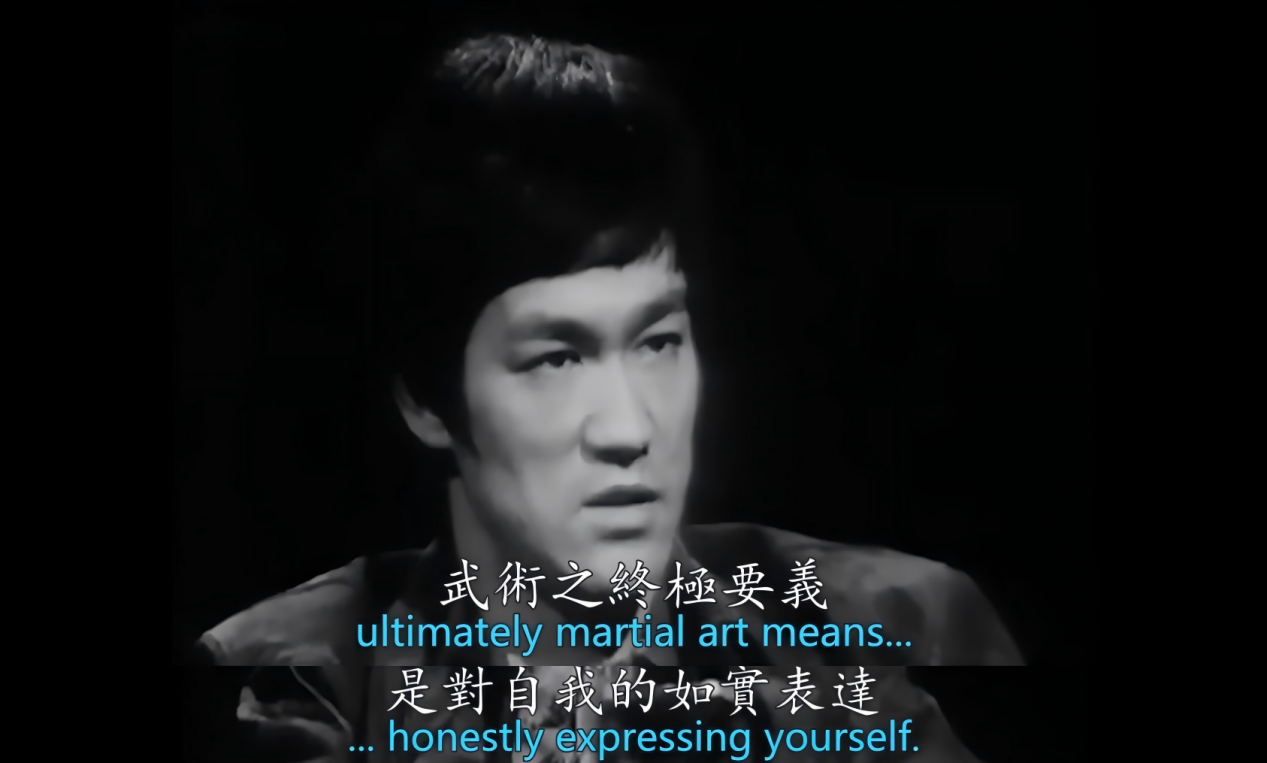

这场表演,他从李小龙先生那段著名的采访出发,借用李小龙先生谈论武术终极奥义的那句话——忠实地表达自己——谈论人生的目标,以及自我的存在。

在他的叙述里,现实生活和理想的自我,有着非常荒诞的反讽——

为了完成房子的按揭,你最好赶紧把自我按掉。

这种荒诞,让现代社会中的普通人,不断压低着对生活的期待,最终进入一种“人生三大矛盾状态”——“混口饭吃”就好,只要“不犯法”就行,出了问题只能够用“我也不想这样”来消极且无措地对待。

其底色,是现代性对人的异化,虽然未必很赛博,但这种景观,其实很“赛博朋克”。

看似每个人在现代社会中都有无限可能,但其实绝大多数普通人,都只能徘徊于“不能”的“地狱”。

“混饭吃”“不犯法”“我不想”是普通人低到极致的对生活的向往,它已经收缩到了“生存”的维度。贫富悬殊、阶级固化、生活成本飞升、社会撕裂严重、生存空间狭小、代际交流失语,几近不可调和与不可消解的问题,压在每个普通人的肩头。未来的强烈不确定性,逼迫每个人被动进入“活在当下”的状态,只剩下对生活最基本的期许和希望。

在只能对生活保有最低程度期许的长期状态下,现代性的异化将每个人压进最狭小的罐头,保持“自我”成本高得难以承受,群体进入“冷漠”的低能量模式,反而成了“环保”的方式。

这种“不能”构成的囚笼,越过了焦虑凝聚成的沮丧,笼罩着每一个人,甚至能让人忘却对死亡的恐惧。

对尸骸的厌恶、对死亡的敬而远之,并非没有作用到魏道生身上。

在第一次参与“捡骨”(将下葬的先人重新起棺,把尸骨清理干净后重新下葬)仪式后,他在店里反复清洗自己的双手,腐烂尸骨的结缔组织留下的气味,是常人难以承受的。据一些殡葬行业的从业者所言,那股味道最起码会让你几天内吃不下肉——这个细节在《入殓师》中,亦有所表现。

第一次接触尸体后,小林大悟看到生鸡肉就吐了

但除了洗手外,魏道生几乎轻描淡写地接纳了这一切。反而在面对老前辈明叔的安抚时,说“最难挨的,是穷。”

这是电影开篇被第一个点明的“生人的地狱”。

畏穷更甚于畏死,这是现代人的群体写照。也是《破·地狱》所描绘的“生人地狱”的底色。

黄子华25年前的脱口秀表演,与他25年后再次带来现象级影响的电影,成为互文。作为城市化进程极快的地域,时跨25年,发生在香港的一切,先验性地预言了我们的当下。

最近这几年,我们无数次地讨论了互联网流行文化上,当代年轻人对自我认知和描述的转变。

当“年轻人的精神状态”成为讨论话题时,我们应当都能感到情绪的下沉。在“佛”和“丧”还未过气时,“打工人”“干饭人”就已经站上了高位,在我们还卑微地想要当个人时,新一轮“不当人”的自嘲又开始涌现。

在那些流行语的语境变化里,我们像牛马一样不期望能抵达罗马,像吗喽一样卑微地生活,像鼠鼠一般生存在狭窄的空间,像哥布林一样用不切实际的幻想自我安慰,像帕鲁一样用完即弃。

死亡话题过于遥远,难以出现在奶头乐中,对牛马而言“班味”更甚“死味”。

在不断抽象的短视频球探足球比分中,“007”“工资低”等,已经是比“咒人死”要更加恶毒的诅咒。

我们也同样生活在畏穷甚于畏死的沮丧中。

《生块叉烧好过生你》游戏截图

这种未被排解的集体情绪,在仅有的希望逐渐远去时,被最大程度地激发。

疫情及后疫情时代,香港地区近乎泄愤般地涌现了一批“社会派电影”,以更冷峻的视角去剖析生活与社会,并残酷地揭开了疮疤——如《浊水漂流》《智齿》《白日之下》《正义回廊》《年少日记》等影片。

涌动的社会情绪,让香港时隔多年再度创造本土电影的高峰,突破了原本警匪片的旧窠臼,进入更本土叙事的寻觅。而再度创造香港票房神话的,也正是这一类直白地击中集体情绪的作品,如去年的《毒舌律师》。

《破·地狱》是这一股电影思潮的最终喷发点之一,它用“死亡”这一更加终极的问题,来回应日益沉底的沮丧情绪。影片中所描绘的“生人地狱”,在他们的本土文化语境下,更是香港的社会缩影。

只是,虽然电影的表达极具地域性色彩,但其点出的现代性异化,对身处类似环境的人们,仍然具备同样的“问题”价值。

《破·地狱》的剧本被塞进了叠满了密密麻麻标签型人物。

爱子若狂的母亲、缺乏照料的孤独老人、冷漠却仍会对妻子的同性情人感到恼火的丈夫、不被认可的同性爱情,以及父子女三人组成的一个复杂却典型的东亚家庭。

导演试图将他们串联成一幅社会图景。一幅仍然在传统父权制社会的运转惯性中,对普通人生存困境变化不自知,甚至成为普通人“地狱”源头、思想枷锁的社会图景。再借由魏道生这个左右逢源的超脱第三者,去一一“超度”他们。

宛若故事里那个能让顽石点头的真正“道生法师”一样,破除每一个活人自身的“地狱”。

以结构而言,本作有着相当工整的剧本,它在传统父权家庭的大命题笼罩下,讲述了落后传统思维的退场,人与人重新建立连接,找回自己的故事。它反思了传统文化中尊重“死亡”却忽视生者的扭曲,转而去探索如何让生者超脱。

魏道生和郭文这对一文一武的组合,在人物关系上有着出彩的对仗。

在最初,魏道生是笑脸迎人,恪守“混饭吃哲学”,满脑子想的是把5块的玩具车卖出45块的无情者。

而郭文,则是对死者饱含尊重与悲悯,坚持让逝者安息的有情人。

正如他们之间爆发的争论——

魏道生问:“埋在地下和地上,到底有什么区别?”

郭文说:“内行人和外行人的区别。”

入土为安在传统派看来是有情,胡搞乱来却不尊重逝者是无情。

但这种地上与地下,无情与有情的对仗,却很快迎来了矛盾点。

在家属只防腐不下葬的违反“入土为安”传统的需求下,反而是“由钱出发”的魏道生,选择了对家属更有情感慰藉的做法。在“谢谢你没有把我当疯子”的道谢中,一点对传统的反思开始滋生。

许冠文在片中此处的表演相当精彩,郭文的立场要求他反对此事,但在遇到困难时,他仍然主动选择了帮助防腐工作和举办法事。在与魏道生的对谈里,出于立场他仍然表达对此的不满,但他却同时表达了对这种情感的感同身受,双眼的泪光,说明他也并非对这件事无动于衷。

作为一个恪守传统仪轨和观念,将其内化为自己的行为准则与个人原则的卫道士,魏道生对传统的反思,在他身上呈现出了更加剧烈的挣扎。为人的恻隐之心、为夫的不舍之情,在不同的时间点下都冲击着他自幼受到的观念教育和规训,为这个典型的威权父亲赋予了极具层次的复杂性。

在接下来的丧礼中,魏道生行为越发出格,屡次打破了传统殡葬规则的限制,他允许家属明令禁止的人瞻仰遗体,将只能给予家属的骨灰交给了情感上与死者更紧密的人。发展到最后,他甚至破除了最禁忌的陈规——让女人破地狱,不惜得罪大半个喃呒行业,也要完成他“破生者地狱”的职业追求。

这彻底地完成了这个角色从无情到有情的蜕变。他最初所执着的计算利益的“市民智慧”,在此刻也被抛开,取而代之的,是做正确之事的勇气。

说起来,殡仪经纪如果说要送你,是挺晦气的事情

郭文这位卫道士的角色变化却正好相反。他所坚持的传统的有情,在魏道生逐步蜕变后,却成了真正妨碍生者的无情。他所恪守的传统,在当代人的“地狱”里逐渐失效,传统只能拒绝一位母亲想要孩子复生的超现实需求,传统不能理解更复杂的现代情感关系。这些人内心地狱的化解,是在魏道生打破传统规则的做法下完成的。

郭文看到了这些,却没有反对魏道生的做法,他在看到魏道生给家属讲故事时露出的笑容,几乎表明了赞许的态度。

同时,在更进一步地挖掘传统的无情背后,郭文身上那与传统规训伴生的,源于东亚式父权家庭的陈规,也揭露了他本人的存在,才是他子女人生“地狱”的真正来源,他也因此成为本片最终的无情人。

在这个角度下,影片进一步地完成了对郭文所代表的父权的反叛。

影片中后段,随着他与子女的矛盾的爆发、“地狱”的显化,他的父权也开始逐步崩塌,成为他自己的“地狱”。

片中的这个家庭里,每一个人所身处的“地狱”,在我们的认知和经验里,都有着十分强的普遍性与既视感。

被命名为郭文玥的女儿,有着“文的珍宝”的美好寓意。结果在父女相处中,却是敬而远之与情感上的抛弃。文玥向往破地狱行业,因祖训而不可得,不仅如此,还时常因为“女性月经污秽”等陈年陋思而被歧视,被迫忍受双重的精神暴力。畸形的成长环境,使得她刚硬而又脆弱,既在父亲工作反面的救生员职业上有着稳定的表现,又会因为生命的逝去而崩溃,进而用自毁的性爱来摧残己身。

被命名为郭志斌的儿子,志向根本不在“文武”上。他抵触着这个行业,却被父亲的期许和父权的控制,推上了这条路。他在工作时看球,全无对这一行的尊重;他为孩子的教育加入天主教,甚至在父亲面前祈祷,以无声的欺师灭祖完成了对父亲干预他人生选择的反抗。在郭文中风倒地需要照料时,他第一时间选择了自私和逃离。在让人喘不过气的父权笼罩下,自私反而成了他最理想的解药。

兄妹二人在医院走廊大吵的那一架中,哥哥说羡慕妹妹能够拥有人生选择的权利,妹妹说喃呒传男不传女是不可违抗的传统。他们构成了一个“围城”,各自在父辈造就的“地狱”中沉沦,如西西弗斯一般不断重复着虚无的反抗,不能解脱。

郭文在影片后段的中风,让他不能再进行喃呒的工作,以往支撑着他人生的事业消散,接下来的家长里短人生中,他必须直接面对自己失败的教育方式与情感表达造成的对他人的创伤。连洗澡都不能自持的物理上的“不能超脱”,儿子离去,女儿关系冷淡,在人生的最后关头,他甚至还在父权的惯性下,无法去主动地儿女表达和解。

在女儿为他洗头,他聊起儿子,说“他比他爹好,最起码他敢反抗他自己的爹”,已经近乎是他在生时,能够说出的对子女最具歉意的话。

因此,他的这处“地狱”,也近乎只有“死亡”这个终极的问题与答案,可以破。

电影中没有明确表达郭文的死因,但无论他是自然死亡还是自杀,他的死,都是真正意义上的终结了家庭里三人的相互折磨,让各自都能真正地去做自己。

这是他最后唯一能够给出的解决方案。

在他写给道生的遗书里,他为自己一生恪守的守则定下了调。他称道生教会了他殡仪的意义在于“超度生人”,希望道生能够主持他的葬礼,用他的死亡好好超度自己的子女。

这位传统的卫道士,在人生的最后一刻,成了传统最大的叛徒。交出丧礼的主导权,以及承认子女需要被超度,无不是在拉着父权和传统陋习与自己一同陪葬,将舞台让位给魏道生,让他来操持家属们真正想看的“The Last Dance”。

至此,影片的结构完成了最终的闭环。

传统的郭文从有情人变成无情者,新派的魏道生从无情者变成有情人。两者的蜕变在故事线上宛若相视而行,擦肩而过各自走向不同的终点,最后在“生死”的界限上交汇,为生人的超脱搭出了“破地狱”的舞台。

逝者郭文,生者魏道生,在影片的结构层面扮演着围火盆踏罡步斗的喃呒佬。

他们的生死大悟,铺垫的是影片最后一场“破地狱”,铺垫的是郭文玥越过烈焰,向死而生的那一刻。

这是影片最后对“破”的点题,试图用影像道出每个困境中的人,最后的出路——

直面死亡,烈焰焚尽。

旧人的死,给新人腾出了昂扬向上的空间。

面对板结的现状,《破·地狱》给出的,是对“生人地狱”的展示。展示大家困在“不能”中的窒息,并尝试性地在“破地狱”这个运动式的、主动面对死亡的仪式中,汲取经验,给出“生人地狱”也可以主动去“破”的鼓舞,于沮丧中重提夺回“自我”的勇气。

勇气,是《破·地狱》最可贵的地方。

纵观整部电影,魏道生在“超度生人”时所用的,无非是“人之常情”四个字。

他所基于的,是朴素的、基于普世价值观的同理心和同情心,平等地给予每个人尊重,平等地去问——

为什么“不能”呢?

平平无奇,但是具有温和的力量。

在过去几年,魏道生的扮演者黄子华,逐渐成为香港新一代的票房神话。在他那些大火的电影中,他所扮演的角色,不论演绎好坏,都始终怀抱着对普通人的尊重和理解。

《毒舌律师》里,他从很朴素的“公道自在人心”出发,对公义发出“以前法律面前人人平等,现在法律面前三六九等”的质问。

当然,这句话是调整过的,原版是“法律面前,穷人含撚(粤语发leng,意男性生殖器)”

《还是觉得你最好》里,他作为一个家庭的实际支柱,一边哭一边说“真的已经很久没有人关心过我究竟开不开心”。

成年人的崩溃,真的就在一瞬间

以一个普通人的身份,基于常识,基于普通人的人之常情,对世界发出天真的质问,同样也是黄子华在他过往近30年的脱口秀演艺生涯中,始终坚持的立场。

很多人都说,黄子华演了那么多的电影,其实都是在扮演那个说脱口秀的他自己。

这句话失之偏颇。但就算如此,其实也没什么不好的。我们其实始终希望这种人多一些,像鲁迅一样不依不饶地发问——

从来如此,便对吗?

要从畏穷更甚于畏死的困局中脱离,解放被现代性压实了的冷漠情绪,重新与人和世界达成连接,或许真的必须让常识和人之常情回归。在最朴素的价值观中,获得面对的勇气。

我们值得庆幸的一点是,大多数人的困局未必需要直到面临死亡才有解脱的可能。《破·地狱》带来的,更像是一场平和的死亡教育。

对我们而言,很多时候可以“勇敢地逃跑”。

话是对的

在写这篇文章的时候,我看了《人物》的一篇文章,标题是《第一批逃去大理的人,已经去昆明了》。如标题所言,这篇文章讲的是“大理”也成了一个需要被逃离的地方,数字游民们又有了新的目的地。

虽然我们都基本接受了“混饭吃躺平哲学”,接受了不对世界抱有太多的期待。但我们其实也明白,即使不面对死亡,这套哲学也终有无法说服自己的一天。

《人物》这篇文章,我认为说的就是这个——

永远有人在试图从无可改变的现状中逃离,作为找回自我的开端。

一生用父权囚禁子女,也被父权囚禁的郭文,当然也想过要逃离。他在死前与魏道生的聊天里说,他最近临老发骚,想要试试穿西装三件套。

魏道生说,你穿西装三件套,那不就像马龙·白兰度一样。

郭文笑着回答他,但他那是中枪,我这是中风。

常年持斋戒,终日穿长衫,休闲唱南音,仿佛生下来就是喃呒佬的郭文,竟然很清楚马龙·白兰度是谁。

他的临老发骚,是人之将死,一切都不再束缚他时的自我骚动。

而那西装三件套,也因此成了他人生中第一次,也是最后一次,勇敢地逃离。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论