神堡薛师傅

2025-10-26

“毫无征兆,它发生了”

我们仍不知道那天,UP主“梨茗子”究竟经历了什么?才让他被“雨姐”选中传播“大东北”福音。仿佛千年前罗马城为主殉道的圣伯多禄,万年后在泰拉为帝皇尽瘁马卡多——历史上有些人就是天生带着使命来的,他们可以在短时间内创造出无法想象的成就,推动整个人类历史的进程。

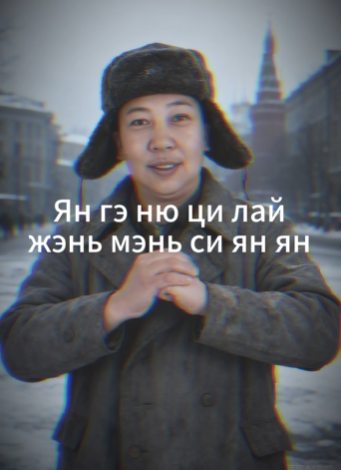

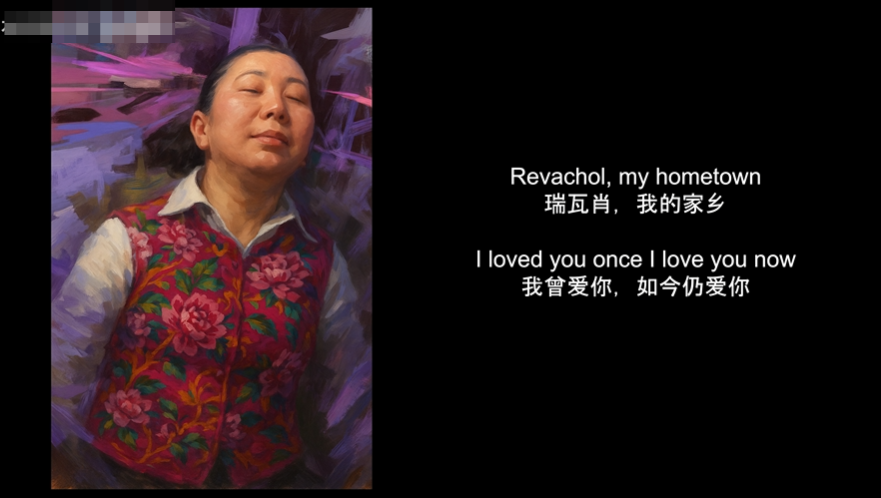

10月8日,一则标题为“东欧后朋克《大东北我的家乡》- Да дун бэй”的视频被发布——在后世被称为“雨皱奇点”,是“大音帝国的开始”。

乍一听,这只是AI创作的内容,用东欧后朋的风格给《大东北我的家乡》重新编曲。视频用贝斯旋律线和阴郁嗓音铺陈“寻死感”,用远方的莫名枪声和危楼厕所里的混响塑造超现实主义质感……然后,刻上西里尔字幕作为墓志铭。

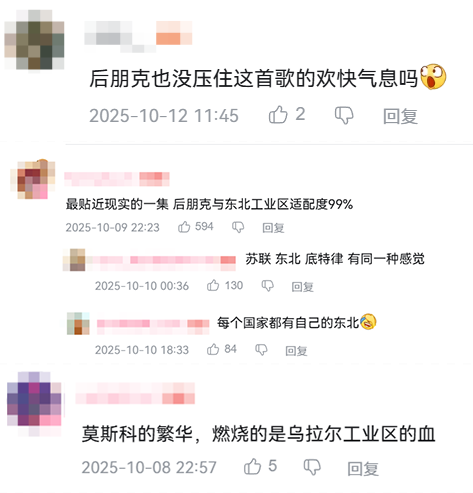

可是,当这一切顶着雨姐敦厚的大脸,并用4/4拍“唆-哆-唆,发-咪-来-哆”撑起主旋律。那么,再如何阴冷的西伯利亚北风,最终也会被腌成酸菜味的暖炕。很多人捂脸被气笑——“居然连后朋都压不住这傻调。”

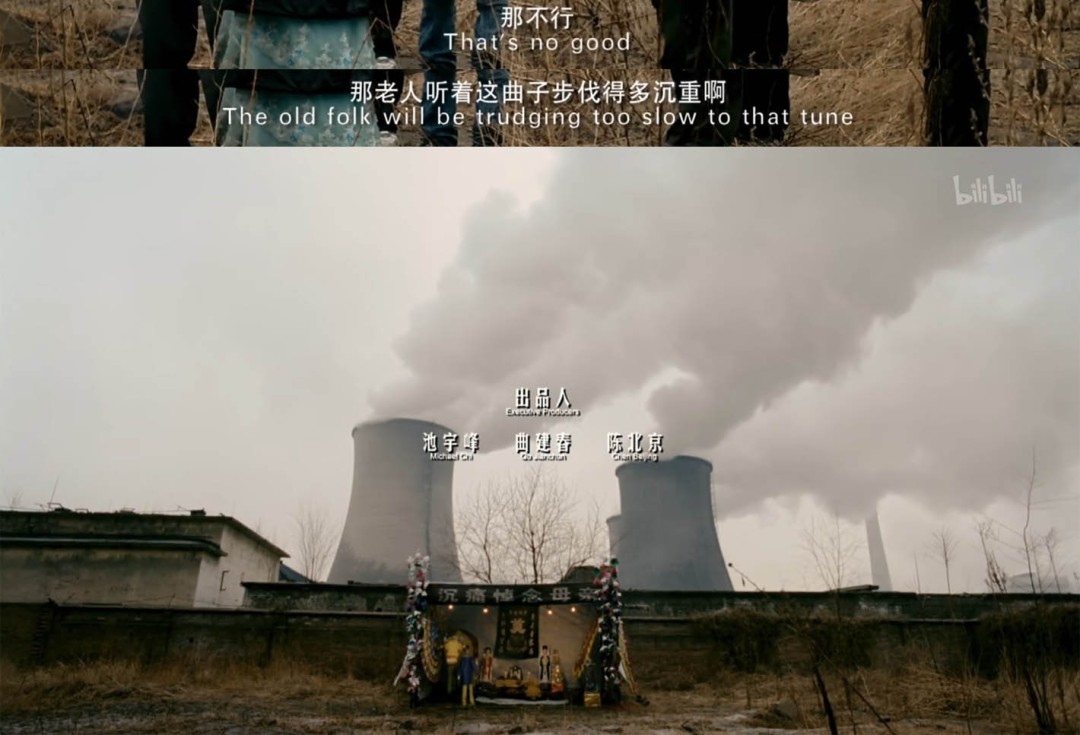

但其实,这种表达或许才是最正宗的东北美学。就像《钢的琴》序幕里演的:哪怕环境在苟延残喘,凋敝的荒地只留下灵堂,东北老爷们“沉痛悼念母亲”的方式,也必须选择最狠、最支棱,连尿尿都更有劲的小曲儿。

毕竟,所谓东欧后朋的源流,来自陀思妥耶夫描绘的民族精神。斯拉夫人爱把苦难当成洗涤罪恶和实现精神升华的必要途径,精神上享受某种“性窒息”式的高潮。但东北人又不信东正教,生活再操蛋,也要有态度让日子继续。

按理讲,东北作为一个辉煌过的地区,曾是“工人文明”的乌托邦。本来论格调,它应该能匹敌某种“古文明”遗迹。比如,《艾尔登法环》中下坠的龙岛、中世纪人眼里古罗马的残垣断壁。

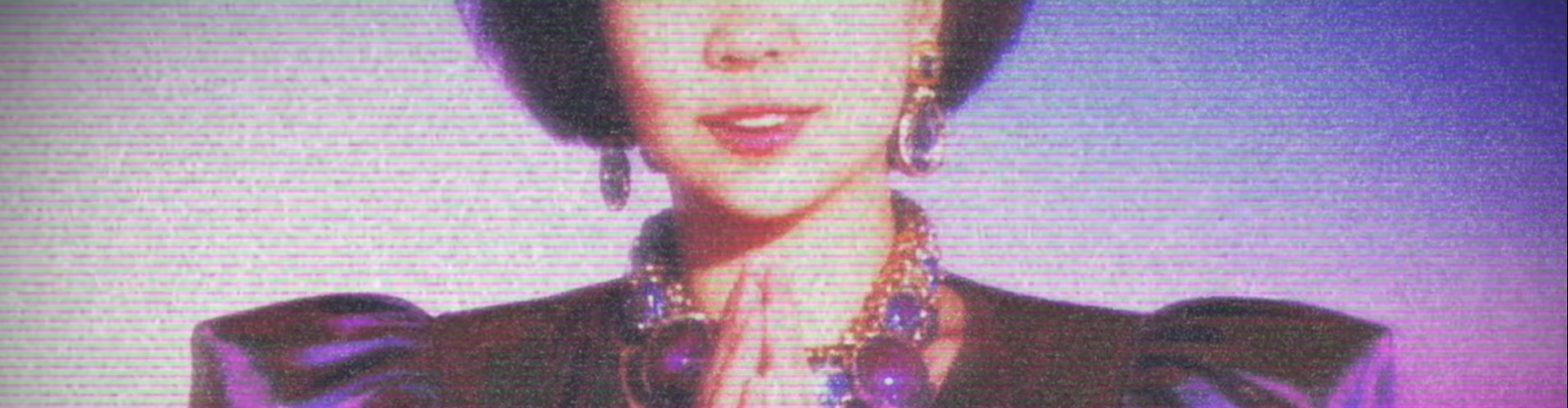

但是,从“春节晚会”到短视频的持续“解构”中,他们或主动或被动地,陷入了某种混着猪肉大蒜味的,“刻板喜剧”的想象。短视频博主“雨姐”正是靠着演绎这种刻板想象而走红,然后因卖假货而被封禁。

而“雨姐”,因符合刻板印象而走红,因卖假货而封禁,甚至在“审丑”浪潮中变成各个神人、狠人所“表演”的荤段子主角。终于,让她变成了一个“文化符号”,一类代表,一种“蝴蝶夫人”或“满大人”式的猎奇形象。

自此,赛博雨姐,开始了她的奇幻漂流。

第一阶段,必须保留“大东北,我的家乡”的原版歌词。

因为,就像所有现代餐厅都会主推一个“招牌菜”,现代传播学要求必须有一个简单清晰的印象。这也是为什么,中餐早期在海外远不如日料和意大利菜有名,因为后者有“寿司”“披萨”这种一眼就能联系起来的代表,而中餐被五大菜系分流了注意力。因此,在“雨姐”第一阶段的创作中,最重要的是形成体系。那么,AI也就只是改了编曲,而没有改歌词和改调子,为的就是不断加深印象的洗脑循环。

于是,在中亚,“冬不拉”弦音注入孜然味的灵魂,唢呐回到了它的原产地。却生硬地让一位信奉真主的游牧“雨姐”,去赞颂血肠这等在教义中不洁净的食品。但事实上,大漠确实有支从东北迁徙而来的契丹部落,在数百年前建立过“耶律大石”的王廷。

在莫斯科,手风琴的悠扬升调,军歌嘹亮甚至依稀能听到“那艺娜老师”的伴唱,却也始终没有盖掉曲子呼之欲出的“彪味”。于是有人猜测,苏维埃雨姐是野史中记载的,我方卧底女特工BigMama Rain——小岛秀夫正是受她的传说启发,才制作了第三代“潜龙谍影”。

从炸鸡飘香的棉花地,到哈布斯堡的维也纳金色大厅,纵然曲调如何变化,都没改变那句“大东北,是我的家乡”。哪怕用“黑土地”去形容美国南方的沼泽,会让部分人产生阴湿恶臭的联想——但维也纳歌剧版是没问题的,因为德意志人吃的还真是“酸菜血肠”。

第二阶段,“东北不是家乡,也没关系”。

本质讲,东北人本身就是历史很短的身份认同。两百年前,满清为了应对沙俄的蚕食,朝廷撤销了在东北推行近两百年的封禁政策,开始鼓励冒险家或强迫逃荒者,前去开垦荒地。来自五湖四海的支流开始汇聚,这才形成“东北人”身份认同的起点——或是因此,东北人不论口音还是生活方式,都有着极强的适应性。

就像同一时间,地球那头的“逃荒者”和“冒险家”也在开展拓荒运动。不同的是,后者由于贫瘠的历史,把那帮“牛仔”捧成了某种“民族精神”的象征,被电影、漫画和小说反复演绎。哪怕中原封建王朝把这种群体称作“流民”,也不妨碍在残酷的自然选择中,这类文化会锤炼出极强的生命力。

到了两百年后,当移民路线翻转,这帮“东方牛仔”的后裔,又不断地向外迁徙。仿佛,是赛博文创与历史方向的巧合,这一阶段的“雨音创作”开始改词改曲,而仅仅保留“大东北,我家乡”的结构之神韵。于是,我们的赛博雨姐换上他乡的口音,穿着摩登旗袍、唱起沪上小调,把上海当作家乡,转头跑到大湾区,唱着“暖笠笠既茶楼倾家常,广东歌唱出靓靓既Vibe。”

甚至,评论区里的野史,怀疑上海的旗袍是东北人带来的,大粤区的“香港脚”和“丝袜奶茶”是雨姐首创的,更证明了“东北文明”的强势。更不说当有人留言点歌“海南岛版”“青岛版”,只需给他们留下原版链接,请他们去听“原曲”。

那么进一步发展,家乡可以是《给她爱5》的洛圣都,是《巫师3:狂怒》中的凯尔莫汗——前者贡献了“我们在天台,用啤酒瓶接星光,罪犯与圣徒共用一个教堂”的ProMax歌词,后者更是同步率拉到90%,因为猎魔人的老家,就在游戏世界的东北方。

自此,从中亚戈壁的山中秘境,到现代美国的星光广场,此刻的历史舞台,成了赛博雨姐的游乐场——明明只用了9天的时间,就走完了“刺客信条”系列历经20年所创造的梦想。

甚至,法国育碧开始表现得痛心疾首,留下了一句“反对UP主当年弃武从音”。似乎,揭开了某段被掩藏的历史,不由得让人怀疑,此人很可能是游戏中所描述的伊述后裔。至少,也是因为玩“刺客信条”,参悟出了某种世界真理。

到第三阶段,有没有家乡也没所谓了。

因为这一时期,“调子”和“歌词”都开始不再重要。《大东北,是我的家乡》也开始成为一种词牌名,变成文人骚客调音炫技的舞台。

于是,有了R&B版本,被大佬调成了“6分陶喆2分王力宏2分丁世光”唱法:切音反拍,丝滑律动。优秀得让人扒出了“野史”——华语Rain&B教父陶喆,创作过程中还真受过东北老姐的影响。

从这一刻开始,雨姐雨宙音乐的水准,开始从传递信息变成了塑造体验。她可以顶着最被乐迷最憎恨的躯体,用娘娘腔的狗叫,和最简单的三和弦,让人迷上“朋克音乐”。

她能模拟激流金属的Dieπ,用澎湃华丽的扫弦和北风呼啸的风笛,把夜愿乐队三位主唱的神韵,三位一体。

以至于到了酸爵士风格,已经几乎找不到原曲的任何影子。相反,Riff段落“The Northeast”那句的唱法潮得出水,是暧昧的尾音,是萨克斯风和爵士钢琴捧场,就像一杯加了蜂蜜的莫吉托,好像提前玩到《女神异闻录6》。

说完这些,想必大家也就能理解,为什么“大音雨宙”成了很多人了解音乐类型,打开新世界的窗口。当游戏圈还在为鄙视链争得人脑子打出狗脑子时,乐迷群体或许将率先迎来历史性的大和解——因为,未来无论品味俗雅,他们的风格启蒙导师,都可能源于雨姐的“大东北”调音。

从“家乡”到“他乡”再到“无乡”,瞬息全雨宙仅仅9天便走完了一次文化解构的全部过程。但唯一不变的,是评论区的三种“公式化”的回复。

第一,是掏出AI图来点歌的。正是这些人,正是这些人,让“大音帝国”天然具备了“生产创造需求,需求反哺生产”的自驱动逻辑。所以,相比其他梗,它能在9天内迅速人传人,裂变爆发。

第二,是过来恶心人的。这帮人会用设问句式,用媚湿的口吻诱导听众把任何元素,都与“雨姐”的肉体联系起来,以此形成一种一旦细想,就极其恐怖的“身体惊悚”,让电影《某种物质》都显得过于清淡。但同时,也成功地让“大东北”的旋律在每个人的脑袋内魔音循环,留下了精神污染等级的深刻印象。

最后,就是评论区的“桌饺”文学了。

所谓“桌饺”,就是把饺子倒在桌上吃的一种吃法。后被误传成某种东北的普遍习俗,以至于成为“地域黑”群体的虚假证据,乃至出现了一个专门黑东北人的群体——贴吧“桌饺吧”一度成为他们的聚集地。

而在那些个“平行雨宙”,不管是在欧洲东北、“怕怕洞”东北,还是费伦大陆的东北,地域黑子永远如影随形,各种形式的“桌饺”都永远不会缺席。而在评论区中,“桌饺”文学却用解构消解了恶意,为“雨姐宇宙”增加了一分幽默反讽的可玩性。

却也正是以上三类评论的玩法,让平行宇宙在快速裂变的同时,没有像哈基米等“网梗”那般被解构得失去含义。相反,它永远会有一脉二创的支流,回归原有属性,并重新演绎它根源上的含义。

于是,从这几天开始部分创作超越了球探足球比分性,有了巴勒斯坦版本,有了石家庄版本,有了《极乐迪斯科》版本。而那评论区里的一条留言,或许比我这个外乡人更加有资格来表达他对“雨姐宇宙”的感受——

【天人感应:简单,成功】

北方有什么?说着弹舌拗口语言的斯拉夫人,沉沦在红色巨人的残骸上,用伏特加哄着自己度过苦寒的一天又一天。

南方有什么?有一个老人画的圈,有暖暖的春风,有走不到关外的好季节。

这里是哪里?这里是黑土地的松嫩平原,是共和国的长子,是漫山遍野的大豆高粱,是难以回去的家乡。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论