想来早在十余年前,类似“机器人动画衰退论”的观点,就已经零星在各类动画讨论板块出现,直到今天依旧经久不衰。这类讨论多以怀念“盖塔”“古连泰沙”“0079”为开头,就二十世纪九十年代末期,到二十一世纪初期机器人动画总量的断崖式下降、动画工业流程转变带来的作画工艺变化、作品主题的趋同性等问题展开讨论,试图辩证机器人动画的衰败已是大势所趋。

“业界药丸”

尽管这些关于“机器人动画衰退论”的话题者,大部分都自带某些“以偏概全”的遗老气质,但其引用的现象,却也在无意中映射出了市场消费习惯的变化——如果将“0079”所打开的八十年代机器人热潮,看作是萝卜动画发展的“全盛期”,那它的形成无疑受到了当时背景下,过度膨胀的社会自信影响。

这种属于群体的自信,来自日本社会在战后最大幅度的经济增长。金钱的充沛促成了精神生活的疯狂生长,这让动画行业的创作者们开始将着眼点,从早期天马行空的“魔神Z”移交到了映射更多现实问题的“超时空要塞”身上,试图帮助观众畅想一种可能存在的未来。而精神与物质生活的充分供给下,那些与动画绑定的立体化商品,也为日后萝卜类作品的后续发展,创立了成熟的经济模型。

但之后呢?

泡沫经济的破灭和冰河期效应的到来,再次改变了市场——日本开始走入低欲望社会,“EVA”的火爆造就了新的“现实主义”,骨头、血管与肌肉逐渐取代了钢铁、柴油和发动机,动画产业再次进入思想与技术迭代,商业作品类型开始发生收束,机器人动画的内核被解构和重新解读,这才催生了大量悲观的衰退论者。

其中,有着雷打不动影响力的业界老大哥,“高达”系列更是成了被鞭挞的典型——这种情况在进入一零年代后变得极为明显,从“AGE”到“铁血的奥尔芬斯”,在十余年的时间里,对系列发展方向的批判声音,更是不绝于耳。

可再看创作者这边,谁又不在犯难?万代想破了脑袋希望找出一个既不得罪老玩家,又能打破用户人群固化现状,还能顺带卖得动玩具的解决方案,可谓操碎了心,但结果往往还是“大朋友不爱看,小朋友根本不看”。

所以,“GQuuuuuuX”才会彻底放下身段,用老粉丝们最熟悉的“0079”背景,讲了一个属于年轻世代的故事——你可以不喜欢它,却无法否定其在各个平台产生的巨大话题性和影响力。至少在我的认知范围内,就有不少新生代观众为这个邪道故事追得不亦乐乎,或许它的故事最终没能够说服所有观众,但却不失为对“机器人动画衰退论”的一次有效反驳——或许,有些东西只是换了一种形式存在,也不一定。

可相比之下,机器人作品另一种来自“全盛期”的表现形式——传统“电子游戏”似乎就没那么多机会了。

常有人说,人类的基因里带有一种对坚硬、庞大战争机器的天然渴望,而这些人也相信,正是这种基因作祟,才会让那岁数上不封顶的大男孩儿,对长着膀子或腿的铁疙瘩,有着放不下的执念。而传统游戏行业,就是对这种说法的最好诠释。

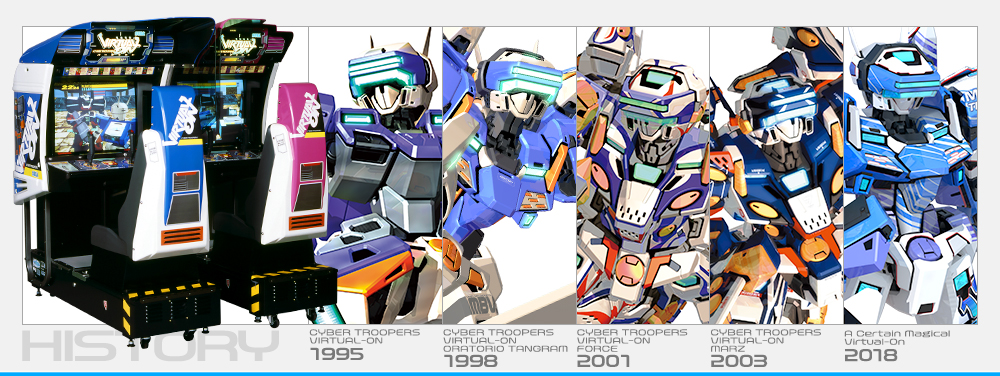

据说,在上个世纪九十年代,日本各大游戏开发公司中最不缺的,就是各类以“机器人”为主题的项目企划。而且,越是年轻的开发者,就越是乐此不疲。于是,这才有了世嘉那个著名的《电脑战机》开发轶事:一群年轻人为了实现自己的机器人游戏梦想,与上司对着干,最后实现商业成功的故事。

《电脑战机》的操作台

这种属于年轻开发者的热情,倒也不难理解——“电子游戏”所自带的“交互性”,似乎让它从诞生之初,就与“驾驶机器人”有着几分共通:它们都是面对象征工业化进步的精密机械,都是面对繁杂的用户操作界面,谁都会产生坐在“驾驶室”而不是“显示器”前,驾驶巨大机甲奔赴战场的妄想。

奈何,在萝卜动画爆发的八十年代,用户硬件与开发环境都远远无法满足开发者们的诉求,使得这个时期的游戏大都依附于已有的玩法类型,不管是对既有版权作品的改编,还是彻头彻尾的原创,在形式上都以玩家们熟悉的横版动作或飞行射击为主——比起“机器人游戏”,这些作品在概念上其实更加接近“以机器人为主角的动作游戏”,最多,就是赋予游戏的主角某些符合“机器人”特征的演出。在许多八零后玩家所熟悉的《变形战机Z》里,主角就会在地面与飞行两种模式中进行变形切换;在“高达”系列的首部改编游戏《机动战士高达Z HOT SCRAMBLE》中,开发者则用第一人称的射击环节,模拟了驾驶舱内所看见的视角。

《变形战机Z》

但这还属于好的,更多情况下,你会看到的只是套着模糊的版权配色,可以做出跳跃和攻击动作的像素小人。很快,作为核心用户的萝卜爱好者们,便不再买账——也难怪后来,包括世嘉在内的大公司决策层,都不看好机器人相关的游戏企划了。

九十年代末期,图像技术的全面升级与3D时代的到来,算是给机器人主题游戏补上了此前缺少的一切——更加精致的图形表现,赋予了机器人更加真实的物理属性,而立体化的战场空间,则让玩家可以实现更加复杂的移动……但与此同时,新的问题应运而生:到底什么样的游戏,才能算得上机器人游戏?或者说,一款足以回应人们早期妄想的机器人游戏,应该具备哪些要素?

《超级机器人大战》和《前线任务》固然以“机器人”为主题,但却不足以满足许多萝卜爱好者“亲自操作机器人”的情感需求;另一方面,以《电脑战机》为首,依靠异形街机框体的机器人操作模拟,也随着九十年代后半,街机市场的重心变化,而走向落寞。

《电脑战机》的系列历史——从街机到家用机

对这个问题,FromSoftware制作企划部副部长锅岛俊文,给出了可能是当时,最接近“正解”的版本答案,这个答案叫作《装甲核心》。

这款发售于1997年的机甲游戏,是九十年代里,许多家用机机器人游戏设计的创意标杆——尽管很快,机器人游戏类型的收缩,就使得“装甲核心”在二十一世纪没了可以同台竞争对手。

初代《装甲核心》以第三人称射击玩法作为游戏基础框架,使得玩家可以时刻沉溺于机体的工业化美感中;大量可以自由替换的机体部件,使得玩家能够按照自己的审美或实用性需求,定制理想中的机甲形象;而碎片化、由内向外的叙事方式,则让游戏可以将更多资源方投入在玩法和关卡体量上,这样的特征也被沿用到了后来以《恶魔之魂》为首的作品当中。

而对如何在第三人称视角下,保持自己操作机器人的“代入感”问题,《装甲核心》则有自己的处理方式——为游戏搭配一套合理、与玩家的操作神经匹配,同时却又极其复杂和繁琐的操作模式。

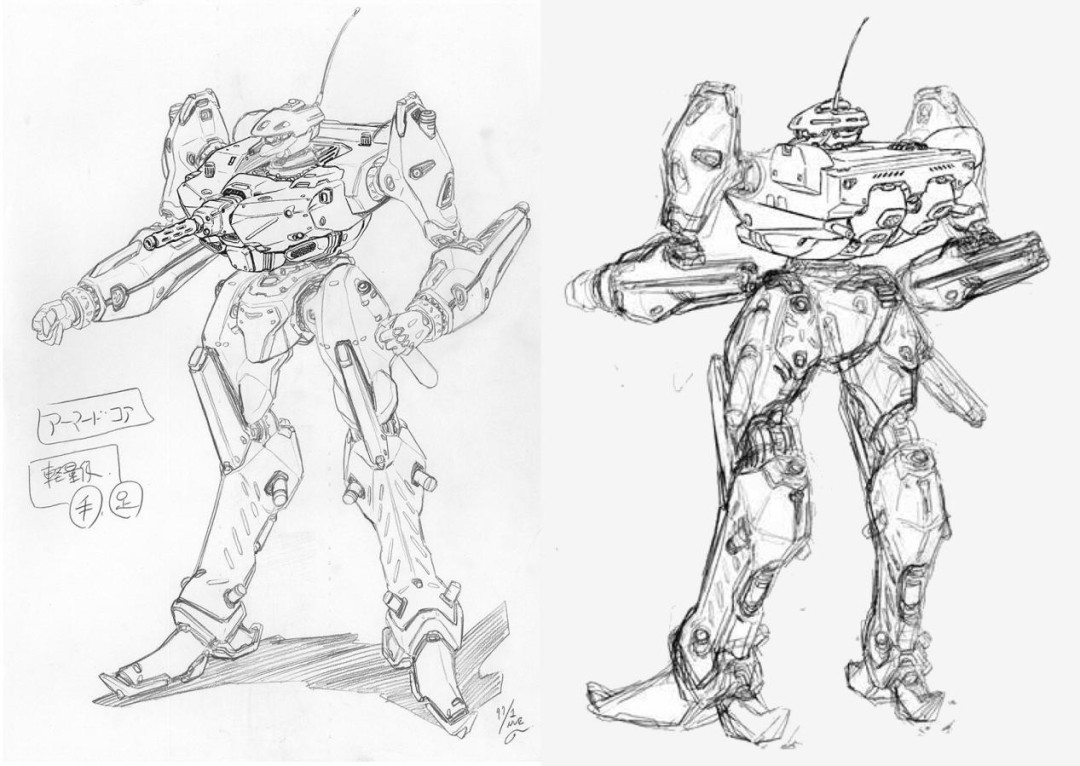

初代《装甲核心》操作指南

在那个用户普遍耐受力较强的时代,超高的上手门槛并没有削弱玩家们的热情,初代《装甲核心》很快便成了萝卜爱好者们的心头好,伴随游戏中机甲超高的可定制性而逐渐升温的多人对战模式,也成了爱好者们比拼机体性能与驾驶手腕的重要渠道。

而当日本游戏业界进入PlayStation 2时代,FromSoftware同样开始面临与其他厂商一样的困境——如何应对突如其来的技术力升级,以及用户的世代交替?此时负责续作开发的,是今天玩家们所熟悉的佃健一郎——他是“装甲核心”系列历代开发者中较为典型的“创新派”,倾向于为游戏加入此前所没有的全新要素,其中就包括了用于管理机体的“热量”系统,以及瞬间加速、大幅提升机动力的“Overed Boost”喷射部件。

寿屋在2009年推出的“Overed Boost”拼装模型

尽管出于技术层面与多人对战平衡性调整上的问题,《装甲核心Ⅱ》与之后的《装甲核心Ⅲ》在老玩家中获得了“褒贬不一”的两极分化评价,但其更加易于新玩家上手的单人体验,还是成功完成了最初的任务,改革所留下的许多创意,也就此被系列留用——也因为这个原因,身为制作人的佃健一郎常常会出现于“装甲核心”的历史回顾中,成为“被重新评价”的常客。

而这一晃便是二十多年,正如很多萝卜爱好者在世纪初所担心的一样,“机器人”主题作品早已结束了摸索和生长,转而进入一种更加保守的观望状态,市场上几乎已经无法看见年轻面孔,只剩一众老东西还在苦苦支撑,试图给这一游戏找到全新的发展方向。而作为曾经推动了“装甲核心”转型的创作者,佃健一郎在当下给出的答案,便是《机甲战魔 神话之裔》。

《机甲战魔 神话之裔》

2019年,初代《机甲战魔》一经推出,便立刻被来自上一个世代的玩家们,打上了“装甲核心代餐”的标签——无法否认的是,它在玩法上确实与前者一脉相承,佃健一郎带领的开发团队,似乎更坐实了这种评价,再加上本家“装甲核心”系列迟迟没有续作的消息,《机甲战魔》还真就找回了不少钟爱机器人游戏的老炮玩家。

但或许也是因为如此,《机甲战魔》并没有收获来自主流市场的肯定——即使在操作方式上进行了简化,它的框架依旧是“旧”的,许多主流评价都指出,《机甲战魔》采用的关卡设计方式老旧、缺乏新意。仔细想想,说得好像也没什么问题。

于是,这才有了《机甲战魔 神话之裔》在前作基础上做出的改变。

8月20日,距离游戏正式发售还有十余天的时候,《机甲战魔 神话之裔》突然在各大商店界面放出了包含教程与序章内容的试玩版本,因为本作采用了完全不同于前作的“据点+开放世界”架构,使得这次试玩提供了远超一个“DEMO”的常规体量,如果要将其中的内容全部体验一遍,游戏时间甚至可能长达四到五个小时之久。

在讨论试玩版内容前,你可能会产生和我类似的疑问:《机甲战魔 神话之裔》真的还能算是“机器人游戏”吗?

这种疑惑自然在理——不同于前作中的中型载人战术机甲,本作中玩家所驾驶的兵装机甲严格来说,其实更像某种穿戴在人体上的“外骨骼装甲”。而故事的主旨,也在画风一转后,从围绕费穆托粒子的代理战争,变成了反抗压迫与统治的艰难斗争。

对这些疑惑,我试着从历史角度与本次试玩版中找出了合理的回答:

在概念上,日本科幻动画与小说爱好者们喜欢将我们常说的“机器人”称作“MEGA(メガ)”,这是一个衍生自英文单词“mechanism”的日制词语,多被用于代指那些科幻作品中,有手脚的大型机械装置。其中,就包括了《星河战队》中所出现的“强化外骨骼装甲”。而就像所有“高达”粉丝都知道的那样——正是《星河战队》中的种种情节设定,启发了七十年代,尚处企划阶段的“自由战士”,通过对故事中人类士兵所穿戴的“强化外骨骼装甲”进行解读,“MOBILE SUIT”就此诞生,这才有了之后的《机动战士高达》。

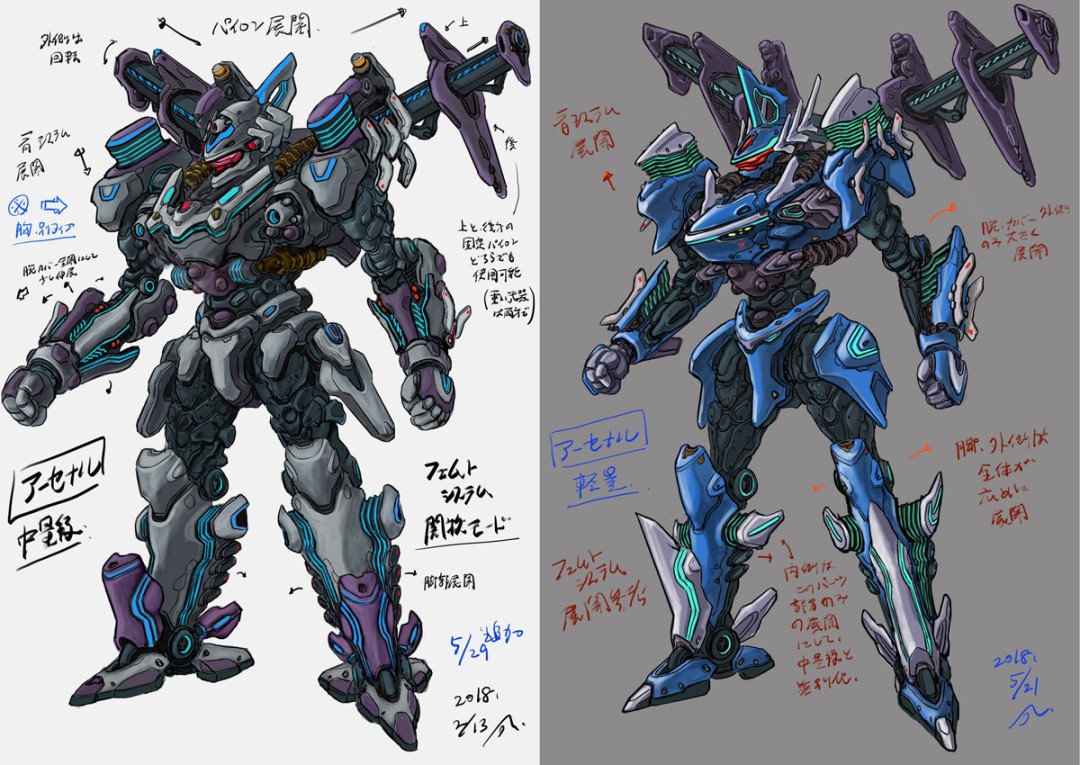

再看回《机甲战魔 神话之裔》中的兵装机甲,你立刻会觉得这些紧贴角色身体曲线构建,甚至还带点“人体工程学”特征的装甲顺眼了许多。而事实上,就连这“贴合人体”的机械造型设计,也是其作为“机器人游戏”正统性的最好证明。

1988年,由日方制作的《星河战队》OVA动画

“机甲战魔”的创作团队中,有两名不可或缺的人物:一个是作为前FromSoftware制作人,现MARVELOUS第一工作室负责人的佃健一郎;另一个,则是为本作负责机甲设计的河森正治,而他更加知名的身份,则是上世纪八十年代,日本机器人动画热潮形成的功臣之一——这是真正的大佬。

没有河森正治,就没有“装甲核心”

七十年代末期进入日本动画行业的河森正治,正巧赶上了机器人动画从“超级”系向“现实”系的方向性转变时期,这使得他在设计机械结构时,除了造型是否够“酷”,还会优先考虑产品在现实中的可行性——机械启动会对哪些部位产生直接影响、关节的可动范围是否合理,都深刻体现在他的作品身上,《超时空要塞》中标志性的可变形战机“VF-1 瓦尔基里”便出自这位大佬之手。另外,河森正治也是“装甲核心”系列的机甲设计师,可见其在日本机器人类作品发展中起到的作用。

所以,即使是在规格与操作风格都不同的兵装机甲身上,你依然可以看到河森正治标志的合理性考量。无论是机甲与穿戴者身体的贴合性,推进器启动时的打开与闭合,还是不同部位下的材质变化,似乎都考虑到了其作为机械需要被“穿戴”这个大前提。

尽管《机甲战魔 神话之裔》并不属于那种以画面表现见长的游戏,但它在对机械细节的表现上,却一点都没有偷工减料的痕迹,游戏中的外骨骼机体积虽小,但具备着机甲游戏所需的一切。

在今年上海所举办的ChinaJoy上,制作人佃健一郎就身体力行地向玩家们证明了——为了宣传游戏,他亲自参与制作了一件与游戏中等比例的兵装机甲,并在穿戴整齐后走上了活动舞台。姑且不论这套机甲在缺少动力源的情况下,所表现出的笨拙,单从其在各个关节的强大可动性上,便能看出河森正治在机械设计上的高超和老道。

大热天的为了宣传游戏,制作人也是拼了

而从最直接的操作体验上来说,《机甲战魔 神话之裔》也是一部相当正统的“机器人游戏”。

尽管体积较小的外骨骼装甲远没有中型机甲自带的轻度迟钝与沉重,但《机甲战魔 神话之裔》还是在“机械”与“人体”之间,找到了一种适度的平衡。从创新与设计角度来说,这是一个利弊参半的行为——利的是,你依旧能在本作中感觉到借助外力推动沉重机械时产生的违和感,以及高速移动下所产生的轻微惯性,可以借助毫无限制的多向移动,更加轻松地实现萝卜爱好者们所追求的高维度战术动作。

事实上,上手《机甲战魔 神话之裔》试玩版后,最让我惊讶的地方,并非机甲的设计或变化,而是它对“机甲操作”门槛的降低——如果说是九十年代背景下,萝卜爱好者们对“亲手摆弄复杂机械”的渴望,催生出了“装甲核心”的复杂操作逻辑,那《机甲战魔 神话之裔》的直觉化操作,就是在计算机技术彻底普及后,由纳米科技、神经连接和计算机辅助所构成的“人机一体”化操作。它或许无法满足那些来自过去的老炮,但更低的门槛无疑是对新生代玩家最好的接纳方式。

但弊端则是,这种赋予玩家更大的操作便利的模式,随之也对游戏的地图与玩法深度产生了更高的需求。

最后,还是《机甲战魔 神话之裔》的“开放世界”架构和“斩杀”类玩法,支撑起了这种现代化改变——在巨大的游戏地图上,高速移动的装甲提供了一种前作,甚至许多同类作品曾想达到,却没能完成的“自由飞行”体验。而无缝衔接的任务与地图,让你无需一遍遍进行“接任务”和“出发”的重复作业,庞大且复杂的场景变化,也赋予了游戏更多的叙事空间——《机甲战魔 神话之裔》终于不需要再像前作一样,将重要剧情一股脑塞进对话中,搞得玩家云里雾里了。

而“斩杀”玩法,或者说“刷子”玩法的存在,则用一种更简单的方式,补上了“机甲”游戏所需的最后一块拼图——装备的多样和可选性。

在本作中,玩家可以从被击败,却未完全破损的机甲上取走想要的装备或设计图,和“开放世界”放在一起,玩家的装备可选性与对世界的探索形成了正比关系。在游戏进程中,这种联系无时无刻不在刺激着玩家的探索欲望,每每看到有角色的装备比我要帅,我都会产生冲上去和他一顿火拼的冲动……这样看来,试玩版地图里这点儿东西还真就不够刷的——当你刚刚到兴头上,试玩版的内容便已经接近尾声。

好在,距离游戏正式发售倒不剩几天,存档数据可以被直接继承,一直都是个好文明。

当然,如果你对类型和玩法都发生了剧变的《机甲战魔 神话之裔》有什么疑虑,我也完全能够理解——毕竟,当一个原本属于旧时代的东西,选择了完全脱离过去时,它还能剩下什么,一直都是个让人不安的话题。但在今天的市场环境下,一味地坐在功劳簿上吃老本,又能带来几分胜算呢?

如果没有顺应时代的胆量,或许“装甲核心”最终只会在老炮们的“圈内自嗨”里,成为所谓的“小众神作”,FromSoftware也不会有今天的成就;如果只是故步自封,“机动战士高达”也无法引起年轻人的关注。

在那些关于“机器人动画衰退论”的讨论中,有一种观点总是受到攻击,但我却对其持有绝对的支持——对真正深爱机器人文化的人们来说,作品永远不会消亡,它只是需要改变自己的姿态或视角,接受它们需要另一种形式的事实。

或许,佃健一郎与他的“机甲战魔”,只是比我们更明白这点而已。

玩家点评 (0人参与,0条评论)

热门评论

全部评论